『ユートピアとその手前で ー構想計画所「無人=Atopia」/《Ω》ー』 勝俣涼

1

同時期に発表されることを前提に企画された、構想計画所による二つのプロジェクト「無人=Atopia ー月と太陽の運動を捉える島の習慣を巡ってー」と《Ω》。両者とも、ジル・ドゥルーズのテキスト「無人島、その原因と理由」の記述に依拠しつつ、「無人島」という形象を手がかりに展開されており、こうしたアプローチは「擬存島 ー他者なき世界の地図作製法ー」(2014年)から継続するものだ。端的に、これらはいずれも、「Atopia」(不気味な場所)の現前という状況について想像力を働かせようとしている。

ここで扱われている「不気味さ」は、「海と陸との争い」という主題に由来するものだ。自然の唯物論的な力動は人間の制御下に置かれることを許さず、私たちにとっては耐えがたい巨大なエネルギーの連関である。「無人=Atopia」と《Ω》はともに、超長期的な展望から見出される、安定状態に帰着することのない大地と大洋の周期的な変化の運動を、私たちの「慣習」を支えてもいる、短期的かつ規則的な周期運動である潮の満ち引き=月の満ち欠けへと上書きし、その関係を検証している。

2

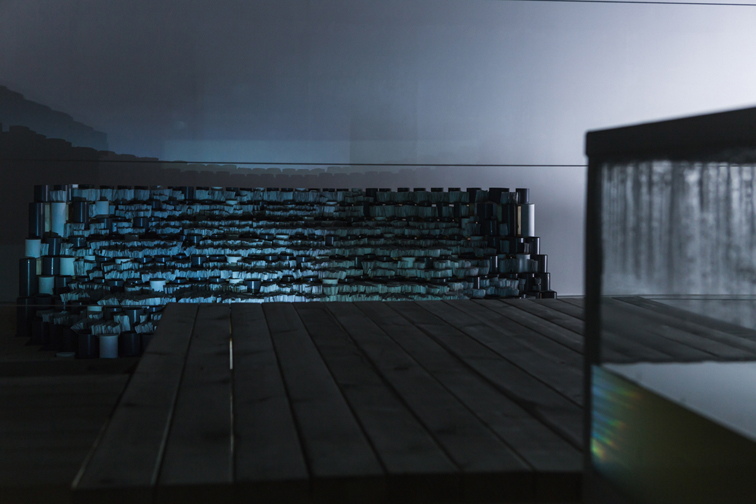

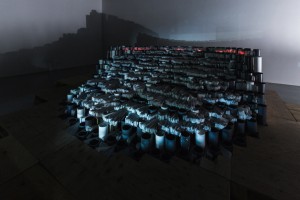

「無人=Atopia」は、月と太陽の引力によって引き起こされる海面潮汐をめぐる解説的なテキストとイメージ、詩、水位が上下する水槽のような機械装置、孤島「無人=Atopia」を型取った無数のマケットと、この島が海面潮汐によって絶えずその面積を変動させる、その陸/海の占有比率の推移を表わすグラフなどを中心として構成される。展示空間の中央には桟橋(訪れた鑑賞者は作品を見るためにそれを渡る必要がある)が設置されており、桟橋によって他の展示物の領域と画されるようにして、部屋の半分ほどを占める巨大な、大量の紙片の束を接合して組み上げた「無人=Atopia」が鎮座している。孤島のフォルムは、円形をベースとし、片端と反対側の端との間には高低差があり、島の全体が竹を斜めに切ったような傾斜面となっている。月の満ち欠けを模倣する孤島は、潮の動きが少ない小潮時は島のちょうど中央あたりに海面が留まり(半月)、大潮の干潮時にその全貌を現し(満月型)、満潮時に海面へと姿を消す(新月型)よう設計されている。

ところで、展示されているテキストのひとつは、トマス・モアの『ユートピア』で描かれる「ユートピア島」に言及するものである。ユートピアは創始者ユートパス王によって建国された国家であり、大陸を開鑿して人工的に分離されたユートピア島を領土とする。他国からの干渉を容易には許さず、戦争や私有財産制を否定する。ユートピアはそのような理想国家として描かれており、「どこにもない場所」を意味する、モアによるこの造語は、いまでは理想的な状態を表わす一般的概念として慣用されている。大陸から分離=差異化された、というユートピア島成立の経緯から、私たちはユートピア的空間についてのフレドリック・ジェイムソンの定義を確認しておくことができるだろう。

《ユートピア的空間とは現実の社会空間のなかの想像上のエンクレーヴ〔飛び領土、少数民族居住地など、周囲を別の領域に囲われた孤立地域ないし空間〕である、言いかえれば、ユートピア的空間の可能性はそれ自体、空間的・社会的差異化の結果である。だがそれは突然変異的な副産物であり、全般的な差異化の過程とその不可逆的に思われる前進運動のなかで、つかのまのあいだ、ある種の傍流、自足した辺境が形成されることにユートピア的空間の可能性は依存している。[註2]》

「どこにもない場所」という「ユートピア」の語義を前提とするなら、ユートピアは位置づけることも実現することも不可能だろう。あるのは「いかにあるべきか」という理想(イデオロギー)によって動機づけられた、複数の、想像的に表象されるユートピア「的な」空間の絵図である。だから「実現不可能性」とはユートピアの条件なのだ。万人がその絶対性を奉ずることができるような、唯一の真理としてのユートピアが実現不可能であるにもかかわらず、私たち人間は、何らかの理想的な状態を思い描いてしまう。それは人間が文化的・社会的・政治的存在であることを示しており、相互に通約不可能な「複数の」イデオロギー=ユートピアは、「争い」の契機となる。「真のユートピア」という不在の中心をめぐって、争いは展開されるだろう。継起的な時間の概念や、歴史のような発展的な動的プロセス、いわば「差異化」のプロセスが成立するのもそうした状況においてである。「真のユートピア」に到達することがたえず遅延されるまま、差異化によるユートピア「的な」エンクレーヴの形成と消滅、別のエンクレーヴの分離、という運動が生起する。ジェイムソンによる定義を、そのように理解してもいいだろう。

しかしながら、構想計画所の「無人=Atopia」および《Ω》が主題化する「争い」とは、すでに述べたように「陸と海の争い」である。といっても、単に地質学的な内容を解説するものではない。それらは「習慣」をはじめとする人間の文化的営為と、それを脅かす自然の力能、という構図をベースにしており、このプロジェクトが着手された動機として「3.11」という大災害を背景にしていることは明らかだ。ドゥルーズに依拠しつつプロジェクトが出発点とするのは、陸(島)に住んでいる人間は、「陸と海との争い」という運動のさなかに自らが巻き込まれていることを「忘却」しないかぎり、安心して生活することはできないのだという認識である。この忘却の過程はおそらく、自然について「理解」あるいは「解釈」することが可能なのだという信を媒介にするだろう。だが二つのプロジェクトは、人類社会の内側におけるユートピア的な共同体とその争いの光景ではなく、そのような人類の争いなどとは徹底して無関係に働くような、自然的諸力の闘争を対象としている。別の言葉でいえば、人称的な他者=他人同士の争いではなく、非人称的な他者=自然が体現する、理解を超えた力であり、それに直面した人間を圧倒するほどの運動である。それはスタニスワフ・レムが『ソラリス』で描いた、惑星の海が見せる喩えようもない変幻自在のような「外部」である。

《研究を始めたばかりの頃は、その擬態活動の形成物のなかにソラリスの海の中枢部があると考え、そのなかにはいりこんでいけば、待ち望まれていた二つの文明の接触が実現されるものと予想して、しつようにそのための努力がなされた。しかし、接触などということは思いもよらないことがすぐにわかった。ソラリスの海がおこなっていることは初めから終わりまで、なんの意味ももたない単なる形態の模倣にすぎなかったからである。研究者たちは絶望的な探求に熱中するあまり、ソラリスの海がくりかえしくりかえし創り出す形態のなかに、人間や、あるいは動物の形に似た何かを〈発見〉し、その形態のなかに〈思考器官〉や、〈手足〉をも見てとり、また科学者によってはその〈手足〉を〈脊柱〉だと主張する者も現われた。しかし、ソラリスの海が空中二マイルの高さにまで吹きあげている紅焔のようなものを〈手足〉と考えることは、地震を地殻の〈体操〉だと考えるのと同じくらいナンセンスであった。[註3]》

「無人=Atopia」と《Ω》がなお、「ユートピア」と関連づけられる側面を備えているとすれば、「差異化(変化)」という運動と、「実現不可能性」という点においてだろう。つまり、ユートピアは「実現不可能性」という条件のために、終わりのない差異化の運動によって、その実現を遅延する。差異化の終息の結果としてユートピアが実現(完成)されるとき、それはすでに「ユートピア(どこにもない場所)」とは呼べないだろう。そこにはそれ以上の差異化(変化)が存在しないのだから、時間も歴史もありえず、無時間的な静止に支配されているはずだ。表象されたユートピア(たとえばモアのユートピア国)は、見たところそのような静止性、すなわち差異や対立や矛盾がすべて解消された完結性の装いを与えられているが、実際には、作者(モア)自身のイデオロギーや同時代性によって、その描写は制約されている。つまり、「作者の視点」ーーそれは、他の文化や別の時代とは異なる(「差異をはらむ」)ものだーーは、すべてが調和し静止した、主体性も特権もないユートピアの装いのもとに「隠されている」のだ。

構想計画所の意図が、自然と人間の関係においてであるとはいえ、「隠された差異(化)」を明るみに出すこと(変転する自然を「忘却」する行為に抗うこと)にある点でそれは、ユートピアの「実現不可能性」という否定性に強く関連しているだろう。二つのプロジェクトにおいてこの否定性は、人間の「理想」への抵抗として表象されている。紙面あるいは紙片が、モアの「ユートピア」の描写(テキスト)を可能にしていたように、構想計画所もまた、自らの「構想」の場としてそれを行使する。だが前者の紙面(書物)が、差異化「以後」、すなわちユートピア国が「完成している」時点からの語りであるのに対して、後者はあくまで、差異化の「プロセス」を前景化させることを目論んでおり、「陸と海の争い」という変転がもたらすその力動は、人間に「場所の喪失(Atopia)」という耐えがたさを強いることになるだろう。

3

「無人=Atopia」と同様に、《Ω》もまた、「陸と海の争い」がもたらす差異化のプロセスについて検証するものであるが、ここではその争いのさなかにある「人間」、という形象がいっそう強調されている。展示スペースの他の場所から隔絶されるように閉ざされた暗い部屋に、大きなスクリーン、いくつかの小さなモニター、何かの手記と思しき紙片、箱状のものや地球儀型のオブジェの数々、そして「無人=Atopia」のマケットといったものが、壁沿いに配置されている。全体の基調をなすのは、構想計画所に特有ともいえる、統一的な白色である。流れている映像は全てモノクロームの静止画を繋ぎ合わせて作られており、その印刷物(プリント)がドローイングを含め数十冊にわたりファイリングされている。また、その一部は「Ω」と題されたテキストと共に列をなして壁面に掲示されている。それも貢献して、その空間はいわば暗室のような実験空間を喚起する。

このプロジェクトの目玉ともいえる、大きなスクリーンに投影されている映像は、次のようなカットによって編成されている。フード付きの白い装束を纏った一人の人物が登場するが、ほとんど背中を向けているため、顔は判別できない。その人物は海岸の波打ち際にいて、砂浜に穴を掘り、そこにコンクリートのようなものを流し込む。重機が作業する映像が挿入される。人物は穴から取り出したと思しき四角いブロックのようなものをグリッド状に積み上げ、自分の身体が隠れるほどの大きさの「壁」を作っていく。人物と壁の場面を軸として、建造中のマンモス防潮堤や石造りの壁の表面、市街地の戦線で構築されたバリケードなど、「壁」に関連するイメージが、また「月と太陽」の反復的なイメージが挿入される。そしてアニメーションの手法で、「Ω」の文字がさまざまな字体にめまぐるしく変化し、一種の視覚記号の遊戯が展開される。実写映像にドローイングを加える手法によって、「Ω」の文字の形態と壁のシルエットとが重なるような類似関係に置かれ、見る者は「Ω」とは壁を表わす絵文字だったのだと気づく。だが潮が満ち、波によってブロック壁が破壊されるシーンでは、その壁の崩れと同期=一体化するようにして、建設者がくずおれ、海へと消える。そしてフードを被った人物の頭部は、明らかに「Ω」型のフォルムをなすゆえに、「Ω」は「壁」を、そして同時に、壁を作る「人間」を、その形態的類似において一致させるための媒介として機能することとなる。ここで人間は、潮汐という「陸と海の争い」の一部に組み込まれている。

このような受苦的状況は、「アトピック」な感覚を、その効果としてもたらすはずだ。すでに述べたように、それはユートピアと、正確には理想状態の「実現不可能性」と、矛盾するものではない。《Ω》において扱われる理想状態とは、「壁の完成」、すなわち自然の唯物論的運動からの分離であるだろう。ところで次のジェイムソンの記述は、《Ω》に登場する一人の「人物」について、興味ぶかい示唆を与えるように思われる。

ひとつの機構という概念は、すでにその内部に方法ないしは潜在力としてプロセスや活動を内包しており、そのためユートピアの根源的な構造的特徴をおおい隠す傾向にある。その特徴はユートピアに審判を下すのとまったく同様にそれを定義し可能にするものであり、すなわち行為主体[エイジェンシー]の脱落である。言いかえれば、ユートピアが実現不可能な幻想にとどまらなければならないという責務を、この機構という概念はおおい隠すことになるのだ。[註4]

あのフードの人物は、見たところ、壁の構築という建設事業の主体であり、ある物語の「主人公」である。しかし、始まりと終わりを備える完結性が「物語」の性格であるとすれば、映像のループ構造が体現する終わりなき揺り戻し、「Ω」の文字への錯乱的な執着と明滅的な差異化の反復強迫といった要因は、「物語」の安定的な地位を揺るがすものである。その動態的な組み立ては、「陸と海の争い」という主題と同期し、壁=人物=「Ω」が受苦的にその一部となることを強いられる、唯物論的な運動をこそ際立たせるだろう。人物の主体性は奪われる。《Ω》は物語と主人公を機能させることで「ユートピア」を表象しようとしながら、他方では行為主体(エイジェンシー)の不在、すなわちある種の「無人」状態が、その実現を制止する。「事物の運動そのものに結び付けるようなある諸条件のなかで、人間は無人を断ち切らない」とドゥルーズが言うとき、それは「実現不可能性」としてのユートピアと無関係ではないだろう[註5]。《Ω》の二面性は、想像的な手続きとして、この否定性、ユートピア的願望の成立要件を意識化させることに貢献している。《Ω》はまた「無人=Atopia」と補完的な関係をなすものでもあるが、後者は自然の(人間にたいして)自律的な運動の帰結としてたえず分離すなわち再-生産される、「無人島」の形象にフォーカスするものだろう。他方で前者は、その展示構成が与える人為的営為の痕跡によっても強調されるように、「人間」の自然にたいする弱々しい地位を、また同時に、想像力によってそのことを意識化することの主張を、いっそうクリティカルに遂行する試みであった。

[註1]「無人=Atopia ー月と太陽の運動を捉える島の習慣を巡ってー」は、2015年3月、gllery COEXIST-TOKYOで発表された。《Ω》は「第18回岡本太郎現代芸術賞展」(川崎市岡本太郎美術館)への出品作として、2015年2月に発表。

[註2]フレドリック・ジェイムソン『未来の考古学Ⅰ ユートピアという名の欲望』秦邦生訳、作品社、2011年、36頁

[註3]スタニスワフ・レム『ソラリスの陽のもとに』飯田規和訳、早川書房、1977年、220-221頁

[註4]ジェイムソン、上掲書、377-378頁

[註5]ジル・ドゥルーズ『無人島1953-1968Ⅰ無人島、その原因と理由』前田英樹訳、河出書房新社、2003年、16頁