呼吸するように創る

小松冴果(こまつ さえか)は、1984 年に東京に生まれ、2008年に東京藝術大学美術学部デザイン科を卒業し、2012年に東京藝術大学大学院描画・装飾(中島千波)研究室を修了した。2013年の東京アンデパンダン展において、観覧者による人気投票(入札アンデパンダン)で第 2 位に入り、この度、EARTH+GALLEYで個展を開催することとなった。

第 2 位となった陶板レリーフによる壁面インスタレーション(「瞑想」2013 )そのものは、同時期の別の展覧会に出展予定であり、この展覧会には展示されない。もっとも、それに代えて、作家がドイツのシュトゥットガルト州立美術大学(Stuttgart State Academy of Art & Design)に交換留学する前の、いわば第 1 期の作品系列である粘土レリーフと、ドイツ留学後のいわば第 2 期の作品系列である陶器オブジェ、および第 2.5 期ともいえる最近作の陶器レリーフのシリーズなど、作家の8年間の代表的な作品を一堂に会する初めての機会となる。

これは特別な体験だ。

観客からの人気が高かったのも頷けるところである。これらの作品は、作家にとって、実は日記のようなものだ。

平安時代以来の日記絵巻に起源を持つかも知れない日記的 な平面(写真・絵画・版画・ドローイング)作品が、美術の分野において明確に意識され始めたのは、概ね1960年代からと思われるが、筆者が知る限りでは、小松冴果のレリーフ、オブジェは「日記としての立体作品」として、美術分野での最初の作例である。平面と比べ立体作品は嵩張るため、毎日の日記という程の量産は叶わないが、彼女にとっての印象的 な出来事を継続的に作品に化体してきているということである。

日本を含め 29 カ国を旅行してきた彼女にとっては、旅日記的な作品も少なくない。

例えば、初のレリーフ作品は第 1 回 目の留学先であるマサチューセッツ州のホスト・ファミリーの顔であり、レリーフとして初のシリーズ作品は、旅行先の バルセロナで会った印象的な人々を、子供の頃から好きな粘土や絵具で制作し、衣服として布のコラージュを施したもの (「Barceloneta」2005 ) である。レリーフ制作の初期には、顔のしわを表現することがテーマとなったことから、身近な存在として、一昨年に他界した祖母など老人の顔もモチーフとなった。

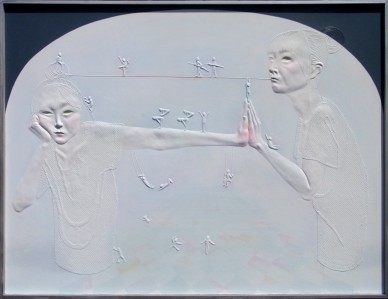

初期を代表する、白のモノクロームによる連作(「彼らの知ったことではありません」2010 など )は、作家が、光の当たり方で見え方が変わるレリーフにおいては、必ずしも色彩は必要ではないと思い、白を基調とした作品を制作するようになったことから生まれたのだという。画廊での展示を経験して、もっとインパクトがある強い作品を作ろうと、白地の中で印象的なモチーフのみ色彩を付してみたり、きつい表情をイメージしたり、作品サイズを大型化してみるようになった。また、ドイツ人とルーム・シェアをする中で中央ヨーロッパ文化の影響も受け、感情を象徴的に表す表現が深化していった。

シュトゥットガルト州立美術大学では、粘土と絵の具を用いる点ではレリーフと共通している陶芸を学んだ。それまでは主に顔の表情で表現してきたが、サイズが小さいこともあり、 体のポージングで表現することにした。英語は堪能だがドイツ語はそうでもない作家にとって、日本人留学生として周囲から興味を持たれる中、コミュニケーションがとり難いことから疎外感を感じた。ドイツ滞在中の作品は、コミュニケーションするための顔 ─特に口─ を失い、 衆人環視のひな壇の上で懸命にポージングすることで表現を図る作家自身の化体とみることもできる。(「cheerful」2011 )

星 / 宝石をつかむモチーフに続き、人々が雛壇に居並んで登場するとは、何とも判り易すぎるような気もするのだが、そこのところは、あくまで「日記」なのだから、これ以上の詮索はしないことにしようと思う。