gallery COEXIST-TOKYOでは、昨年の3月に開催し、多くの反響を呼んだ構想計画所による企画展を、本年も開催いたします。構想計画所は活動内容によって構成員が変化する、ゆるやかな活動体で、本展は小林耕二郎(彫刻家)・酒井一有(詩人)・庄司朝美(画家)・前野智彦(美術家・構想計画所 所長)・三田健志(美術家)の5名で構成されています。

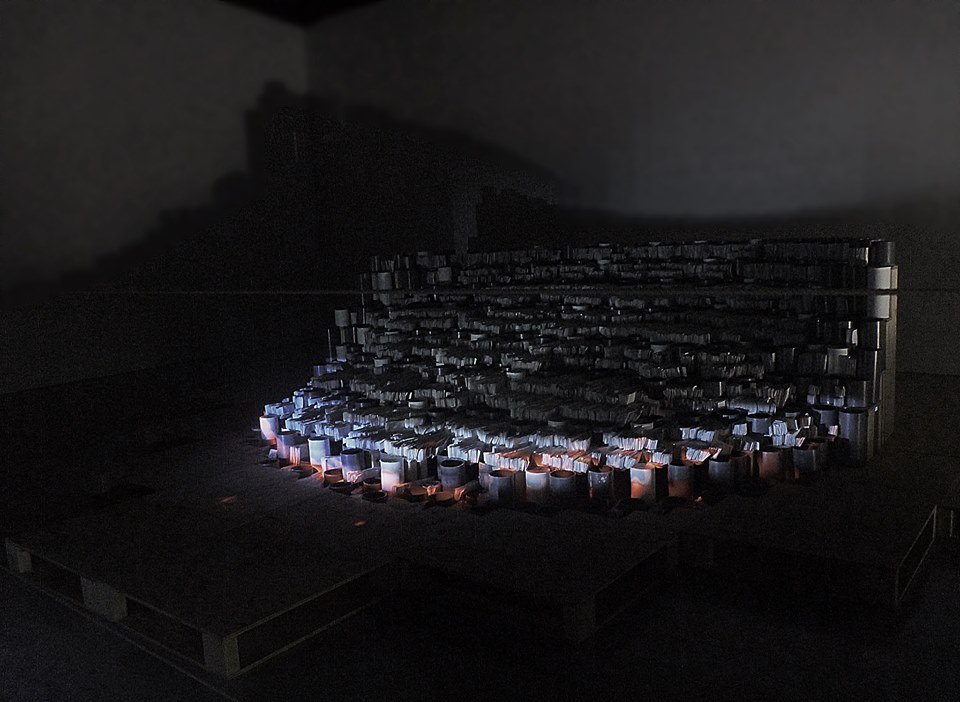

当ギャラリーにおいて2回目となる今回の展示は、海面の潮汐によって姿を変える「島」の形象のマケットを中心に構成されており、その形態は朔望(月の満ち欠け)と相似をなしています。この試みは、前回の展示『疑存島−他者なき世界の地図作成法−』のキーワードでもあった「無人島」と地続きの関係にありながら、本展と同時期に開催される第18回岡本太郎現代芸術大賞展※1の出品作『Ω』(オーム)にも通底するテーマを持っています。

哲学者ジル・ドゥルーズは、あるテクスト※2の中で、島とは海と陸の生き生きとした闘いそのものであり、私たち人間が生を配する余地のない場であると述べ、さらに「いかなる島も理論的には無人である」と続けています。この定義は、海底火山の噴火や洪水など、島の起源と深く関わりながら定められたものですが、素朴に抱く島のイメージとは随分かけ離れた印象を私たちに与えます。それは遥か遠い昔の、あるいは神話の中に描かれる世界のように感じられるかもしれません。しかし、もしもこの定義が私たちにとって妥当なものであるとすれば、つまり私たちが生活している場所=島が、実際に海と陸の生き生きとした闘いの現場であるとするならばどうでしょう。

超長期の視点に立って考えてみると、大洋と大地は絶えず変化しており、決して安定したものではないことに気が付きます。このことについて、私たちは普段あまり意識することはありませんし、仮に意識していたとしたら、とても安心して生活を続けることなどできません。私たちは多くの災害の以後にありながら、また、来たるべき未来に対してどれほど警告がなされようとも、それがあくまで警告に留まる以上、何も起こらない可能性を信じてしまいます。私たちの生活は、こうした「忘却」の上に成立していると言えるでしょう。これは裏を返せば、「忘却」なしに私たちは生活することはできない、ということになります。「いかなる島も理論的には無人である」という奇妙な表現はここから生まれます。

島=無人島が棲まうことの否定である以上、「忘却」は、私たちが生きていくために必要な能力=抵抗でもあります。しかし、彼らは『Ω』において、この忘却とは異なる抵抗のあり方を模索し、そのやり取り自体を、私たちが変化するための契機として提示しているようです。そして本展においては、この契機それ自体を、月と太陽の周期的な反復運動に連動する島の形象を通して描き出すことを試みています。私たちは彼らの表現を通して、島の起源にある破局が、絶対的で一回的な出来事から、周期的で反復可能な出来事へと書き換わる様を、目の当たりにすることになるでしょう。

彼らは、このどこにも存在しえないように思える島=無人島を、Utopia(理想郷)やDistopia(暗黒郷)といった表現とは異なる、Atopia(不気味な場所)として提示します。この不気味で困難な海と陸の闘いの場は、はたして私たち人間にとって、思考の対象となり得るのでしょうか?

重要なことは、まったくの彼岸であるような島と出会い、それに応答できない失語の状態を、芸術鑑賞として経験することにあると私は思っています。

なぜなら陸と海の争いに限らず、私たちがこの世界に棲まうことを否定するものや、個人が獲得した習慣の変容をせまる不気味なもの、困難な風景は、程度の差こそあれ、私たちの日常に偏在しているのですから。

gallery COEXIST-TOKYO

※1 第18回岡本太郎現代芸術大賞展 2015年2月3日-4月12日/川崎市岡本太郎美術館

※2 ジル・ドゥルーズ『無人島、その原因と理由』翻訳:國分功一郎

* * *

無人=Atopia

… 生まれつきの島と大陸に属する島という島の二つの種類は、海洋と陸地とを分かつ深い対立を証立てている。

…島が無人であるということは、われわれにとって哲学的には正常なことと思われて然るべきなのだ。

…島が表象するものを忘却せぬ限り、人間は、島で生きることなどできない。島は人間よりも前のところから来る、あるいはその後へと向かうものなのだ。

ジル・ドゥルーズ『無人島、その原因と理由』 翻訳:國分功一郎 より部分抜粋

島を対象化するということは、陸と海との争いを現在進行形として認識する作業である。島は、人間が生を配す余地のない領域であり、心安いものなど何ひとつありはしない領域である。

人間は、島が島であることを忘却してはじめてその場に棲い、習慣を獲得していく。すなわち島の存在は、棲まうことの、あるいは習慣を獲得することの否定である。 よってその場に棲まい、習慣を獲得した人間にとって、島はもはや島ではない。「島が無人である」という奇妙な表現はここから来る。

島=無人島とは、その場に棲まい、習慣を獲得した人間にとって、常にすでに「ここではないどこか」であり、想像的なものであって、現実的なものではない。正確にいえば、 努力を伴う忘却というかたちでなされた「現実の否認」であるがゆえに、それがいかに現実的なものであろうと、想像的にしか存在しない領域である。

想像的にしか存在しない島=無人島を対象化する作業は、 非現実的な世界の中で現実世界への出口を探し努力するようなものであり、それは夢の中で夢から覚めようと躍起になることと等価である。

島=無人島という領域は、もはや「不気味なもの」を、 想像的遠方に局所化して押さえ込む、一種の「悪魔祓い」 として機能するようなものである。

人間は、自らが寄って立つ場を想像的なものに変換して、 少なくともそこからは自らが疎外されているという信念を持ち、別様に保存された確固な大地としてそこに棲まい、 習慣を形成していく。島=無人島は常にオリエントとして存在し、不気味なものを悪魔祓いするために導入される修辞的場=場所的修辞ですらある。

であるがゆえに島は人間以前の、あるいは以後の世界に存在し、人間にとって全く無関係の、あるいは全く無関心の不気味な領域=Atopiaであり続ける。

構想計画所

◆EVENT◆

3/7土曜日 17:00〜

オープニング・レセプション

レセプション中に本展構成員の酒井一有による詩の朗読「Atopiaの人」を行います。

4/4土曜日 16:00〜

「潮汐について(仮)」ゲスト:平倉圭 氏 (横浜国立大学准教授/芸術理論)

参加費¥500(1drink 付 ) 席数:30

※受付申し込みは、開始 30 分前より、先着順。 満席の際は、立見になる場合がございます。