小林耕二郎の、当ギャラリーでの3回目の個展「動ブツたち」は、これまで発表してきた「低地|Hollow」「Concave」の一連の流れに従いながら、知覚の及ばない「他の世界」=「動物達の住む世界(環世界)」への通路を見つけることを試みる。

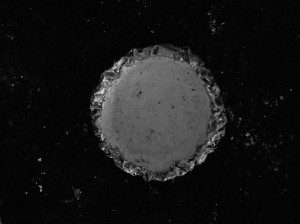

小林は一貫して、彫刻における輪郭の問題に取り組んできた。彼の彫刻は、彫刻として空間に立ち現れるものから、地を穿つことで空間に場所を譲るようなものへと移り変わっていったが、小林にとってこの二つの行為は別物ではなく、輪郭≒境界の問題という点でいずれも同一線上にある。

「穴を掘る」——それは人間にとって、遺骸を埋めるための行為である。そして幾種類かの動物にとっては、風を避け、身を守り、子を育てる場所を作る行為である。そして犬が穴を掘る仕草をするのは、家畜化されたために失われたオオカミの本能の名残であるらしい。

人間が穴を掘り、遺骸を埋め、そこを墓とするのは、場所を作るということ、つまり、個人がここにいた(あるいはいる)ことを示すものである。「自己のアイデンティティは場所を拠り所として成立する」(※1)のであれば、個人という主体は場所を失った時点で消滅するが、人間の共同体は、死して尚場所を確保するのだ。

しかし、遺骸は風化し、穴だけが——「いた」という存在の痕跡が——残る。

墓同様、台座もまた存在の在りかを指し示すものである。その意味で、台座と墓は共に存在とその消滅の両義性を内包する表層である。

そしておそらく、この「空虚を抱えた表面」(※2)こそ、小林の見ている彫刻なのではないか。小林の言葉で言えば「閉じ込めの表れ」だ。

本展では、さらに展開させ、この閉じ込められた個人の知覚の外にあるものへと踏み込もうとする。

すべての生物は個体としてバラバラな時間と空間の中を動き回っている。個の在る場所は固定されたものではない。個体が生きるということは空間と時間を引き摺りながら動き回っているということだ。

動物が穴を掘ることと人間が穴を掘ることは、その行為において大きく異なる。

「犬」は家畜化されたため、常に自然と人間の間を行き来し続ける存在である。この犬の行為に「個を超えた世界」への通路があるのだろうか。本展において「出会うことのないものとすれ違う」(小林)ことができれば幸いである。

(※1)開龍美「生命地域主義における人間観:人間と場所の問題」上智大学一般人間研究室、2009年。開はここで、「もし自分がどこにいるのか分からなかったら、それは自分が誰なのかわからないことと同じだ」というウェンデル・ベリーの言葉を引用している。

(※2)戸谷茂雄「自作を巡る彫刻論1 「墓と彫刻」」『ET IN ARCADIA EGO 墓は語るか: 彫刻と呼ばれる、隠された場所』武蔵野美術大学美術館・図書館、2013年